Der Mann auf dem blauen Fahrrad

übersetzt aus dem Schwedischen von Verena Reichel

Der Mann auf dem blauen Fahrrad

übersetzt aus dem Schwedischen von Verena ReichelCarl Hanser Verlag

Jan Friberg ist Vertreter für Haushaltsmaschinen. Er ist mit einem dieser

sperrigen Geräte (mit dem man Würste stopfen kann – die Bauern lachen ihn

aus, wenn er das anpreist) auf dem blauen Fahrrad unterwegs, das den Titel

bestimmt. Vor einem Herrenhaus verbellen ihn lästige Dackel, er verliert das

Gleichgewicht, kommt zu Fall und verstaucht sich die Hand. In der Bibliothek

des Hauses darf er sich ausruhen. Es wird wenig Notiz von ihm genommen,

weder von den Hausherren, noch vom Personal, das eifrig in der Küche damit

beschäftigt ist, einen Leichenschmaus vorzubereiten zu Ehren der alten Dame

des Hauses, die im Sterben liegt, aber noch lebendig ist. Aber: Seit wann

wird der Leichenschmaus schon vorbereitet, solange der Sterbende noch lebt?

Jan Friberg ist Vertreter für Haushaltsmaschinen. Er ist mit einem dieser

sperrigen Geräte (mit dem man Würste stopfen kann – die Bauern lachen ihn

aus, wenn er das anpreist) auf dem blauen Fahrrad unterwegs, das den Titel

bestimmt. Vor einem Herrenhaus verbellen ihn lästige Dackel, er verliert das

Gleichgewicht, kommt zu Fall und verstaucht sich die Hand. In der Bibliothek

des Hauses darf er sich ausruhen. Es wird wenig Notiz von ihm genommen,

weder von den Hausherren, noch vom Personal, das eifrig in der Küche damit

beschäftigt ist, einen Leichenschmaus vorzubereiten zu Ehren der alten Dame

des Hauses, die im Sterben liegt, aber noch lebendig ist. Aber: Seit wann

wird der Leichenschmaus schon vorbereitet, solange der Sterbende noch lebt?

Es wird unter anderem Preiselbeerbirnen geben, Zimtbirnen, und die Sterbende

erhebt sich noch einmal und schwebt förmlich, so unmateriell ist sie

bereits, in den Salon, wo Jan Friberg vergessen worden ist, und ruft leise

aus: „Nein, aber sind das … Preiselbeerbirnen?“ Dann ist sie schon wieder

weg und Friberg ergibt sich in der heimeligen Wärme wieder jener Art von

Müdigkeit, die man vor Kaminfeuern erleben kann, wenn man aus der

unwirtlichen Frische eines Herbstabends gekommen ist. Neugierig sieht er

sich um, liest in den Gedichten eines verschollenen Onkels seiner Gastgeber

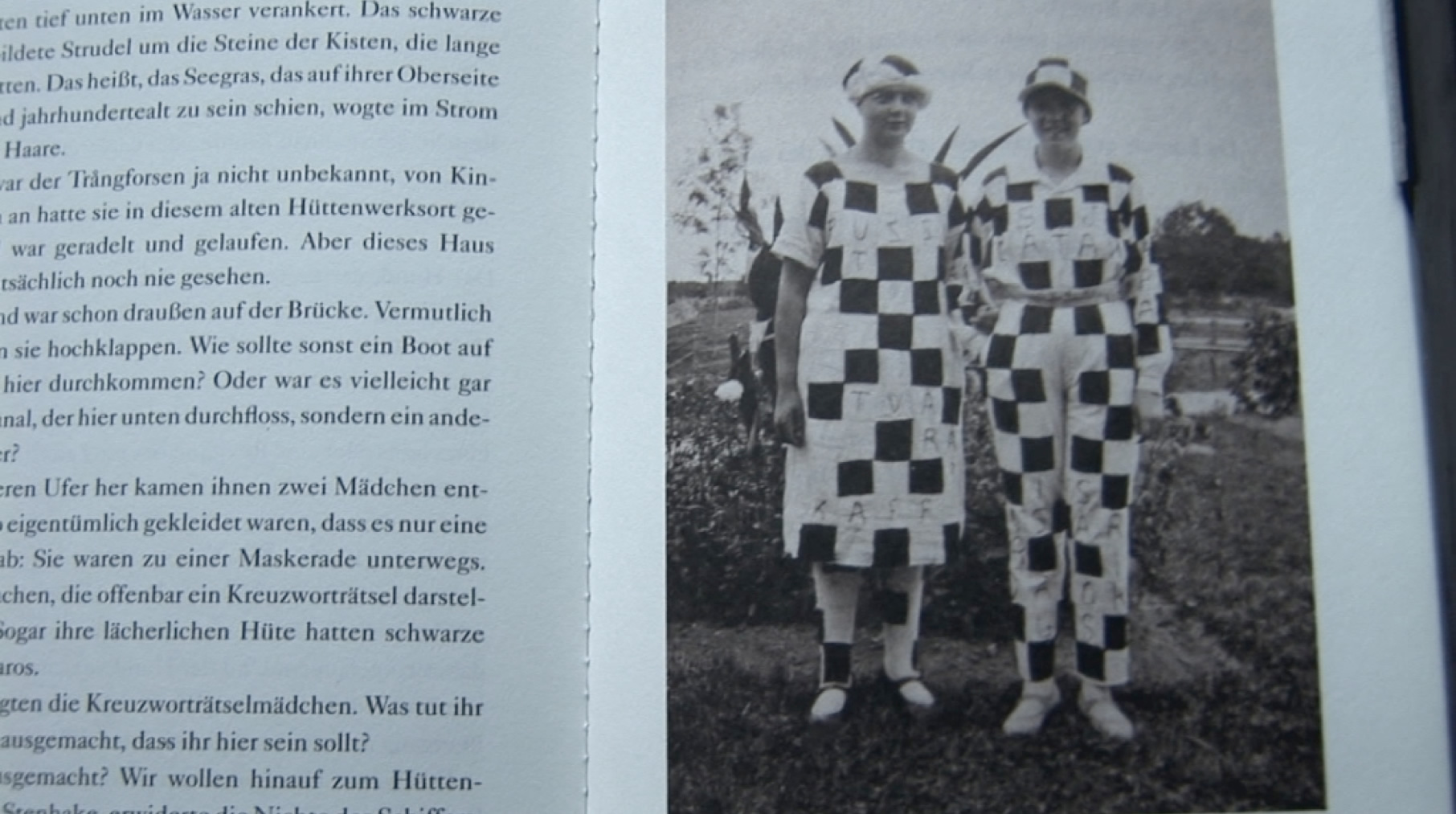

und blättert in einem Fotoalbum der 1920er Jahre. Die Fotos geben ihm

Geschichten ein, die behagliche Müdigkeit verleitet ihn zu Phantasien, er

träumt, und er träumt zu träumen, seine insgeheime Traumfrau Irene tritt

hier als Mädchen im Kreuzworträtsel-Kostüm auf und sagt von sich, nur zu

einem Traum zu gehören – dann wieder schlägt die Uhr des Hauses, Friberg

erinnert sich, dass er zwar den letzten Zug nehmen müsste, dass aber zuhause

seine Frau sitzt, die ihn heute früh als Versager abgestempelt hat und die

ihn – hat sie gesagt – nicht mehr wiedersehen will. So dass Friberg sich

wieder zurückfallen lässt in die Gespinste seines Tagtraums, in dem die

Personen der Fotos, aber auch seine eigenen Traumfiguren vorkommen:

Schiffskapitäne, Gutsverwalter, ein unerwünschter Verwandter, und dann, aber

real, die junge Dame des Hauses, die den Vertreter Friberg am Ende sogar

verführt. Oder scheint es bloß so? Eine traumhafte Liebesbegegnung? So

leicht wie Träume sind auch die Dialoge um Realität und Identität, in die

Jan Friberg verstrickt wird – witzig, überraschend, komödienhaft.

Es wird unter anderem Preiselbeerbirnen geben, Zimtbirnen, und die Sterbende

erhebt sich noch einmal und schwebt förmlich, so unmateriell ist sie

bereits, in den Salon, wo Jan Friberg vergessen worden ist, und ruft leise

aus: „Nein, aber sind das … Preiselbeerbirnen?“ Dann ist sie schon wieder

weg und Friberg ergibt sich in der heimeligen Wärme wieder jener Art von

Müdigkeit, die man vor Kaminfeuern erleben kann, wenn man aus der

unwirtlichen Frische eines Herbstabends gekommen ist. Neugierig sieht er

sich um, liest in den Gedichten eines verschollenen Onkels seiner Gastgeber

und blättert in einem Fotoalbum der 1920er Jahre. Die Fotos geben ihm

Geschichten ein, die behagliche Müdigkeit verleitet ihn zu Phantasien, er

träumt, und er träumt zu träumen, seine insgeheime Traumfrau Irene tritt

hier als Mädchen im Kreuzworträtsel-Kostüm auf und sagt von sich, nur zu

einem Traum zu gehören – dann wieder schlägt die Uhr des Hauses, Friberg

erinnert sich, dass er zwar den letzten Zug nehmen müsste, dass aber zuhause

seine Frau sitzt, die ihn heute früh als Versager abgestempelt hat und die

ihn – hat sie gesagt – nicht mehr wiedersehen will. So dass Friberg sich

wieder zurückfallen lässt in die Gespinste seines Tagtraums, in dem die

Personen der Fotos, aber auch seine eigenen Traumfiguren vorkommen:

Schiffskapitäne, Gutsverwalter, ein unerwünschter Verwandter, und dann, aber

real, die junge Dame des Hauses, die den Vertreter Friberg am Ende sogar

verführt. Oder scheint es bloß so? Eine traumhafte Liebesbegegnung? So

leicht wie Träume sind auch die Dialoge um Realität und Identität, in die

Jan Friberg verstrickt wird – witzig, überraschend, komödienhaft.

Haben Sie beim Schreiben an Theater-Autoren wie Marivaux gedacht, so leicht, wie sich Ihre Dialoge lesen?

Lars Gustafsson treibt nicht nur mit seinem Helden ein doppelbödiges Spiel – auch uns umgarnt er mit seiner charmanten Geschichte. War es Liebe, oder hat Jan bloß geträumt? Lesen wir einen dokumentarischen Bericht von einem glücklosen Mann, der als Vertreter scheitert, wie er schon zuvor im Leben mit seinem Laden gescheitert war? Die Fotos in dem Buch verleiten zu dem Gedanken, es könnte etwas historisch Wahres an der Geschichte sein – bis es irgendwann zu der philosophischen Frage geht, wie gut wir uns verstehen und wie gut wir verstanden sein sollten

– sind das die zwei großen Probleme im Leben: nicht und nicht allzugut zu verstehen, oder verstanden zu werden. Ist das ein philosophischer Roman?

Was uns Lars Gustafsson beschert, ist gewissermaßen ein Capriccio svedese. Poetisch, historisch ausgreifend, mit Gefallen an der Beschreibung ästhetischer Landschaftspanoramen erzählt er, als läge in allem, was geschieht, auch ein philosophischer Gedanke. Wie, zum Beispiel, soll man wissen, was geschähe, wenn nicht jenes andere geschehen wäre?

Was ist geschehen, dass es zu diesem Buch gekommen ist?

So haben die zehn Fotografien, die sein Vater in den zwanziger Jahren aufgenommen hat, Lars Gustafsson zu seinem neuen Roman inspiriert – eine Geschichte aus einem vergangenen Schweden zwischen Traum und Wirklichkeit, ein Roman, der uns leicht irritiert und der genau darin seinen Reiz für uns hat.

ISBN 978-3-446-24335-4

http://www.hanser-literaturverlage.de/buecher/buch.html?isbn=978-3-446-24335-4