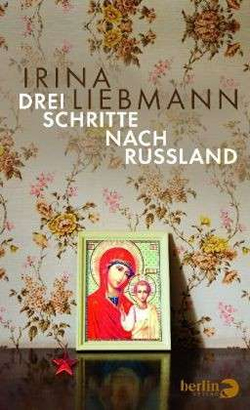

Drei Schritte nach Russland

Berlin Verlag

Drei Schritte nach Russland

Berlin Verlag

Zu den Veränderungen gehört natürlich auch ein Wandel der Wahrnehmung, nachdem sich im Bereich des früheren „Ostblocks“ das Bild des „Westens“ vom leicht illusorischen Idealziel zum nüchternen und für frühere DDR-Bürger geradezu ernüchternden Alltag gewandelt hat. Aber es hat sich natürlich auch unser Bild von Russland verändert, ohne dass wir es deshalb besser kennen würden. Irina Liebmann sieht bei den Menschen in Russland eine ihr ganz fremde Form von Inaktivität, eine Haltung von Unverantwortlichkeit, als kennten die Menschen keine Eigeninitiative. Das erzählt sie in ihrer erfrischend direkten Art aus dem Blickwinkel eines Außenstehenden, und beobachtet dabei sich selbst, wie sie immer wieder Verbesserungsideen anbringen will, aber dabei offenbar gar nicht erst verstanden wird.

Schon zu Beginn beschreibt sich die Erzählerin als jemanden, der mit einer Art Optimismus nach Moskau kommt und für alles Verbesserungsvorschläge hat. Das schildern Sie mit Humor – war es denn so?

Für ihre Schilderungen macht sie die eigene Erfahrung zum Maßstab ihrer

Beobachtungen und vergleicht ihre ersten Schritte im russischen Moskau des

21. Jahrhunderts mit denen, die sie nach ihrer Übersiedlung nach West-Berlin

tat –mit Humor erinnert sie daran, dass die Ostdeutschen in Westberlin an

jeder Ecke das Verbrechen fürchteten, so wie die Deutschen

heutzutage in Moskau. Dann erzählt sie von Menschen, die sie getroffen hat

und die viel mehr durchgemacht haben als wir hierzulande: Nach den

stalinistischen Verkrustungen der Breschnew-Ära kam der Aufbruch unter

Gorbatschow, dann die Depression unter Jelzin und seit Jahren Restauration

unter Putin und Medwedjew. Mit Belustigung beobachtet sie, wie gegenüber von

Lenins Mausoleum im Kaufhaus GUM der Plunder und Flitter des Kapitalismus

wuchert, und wie sie in Moskau eine grelle Werbung, teilweise von deutschen

Produkten, aus dem Fernsehen anspringt.

Zugleich rekapituliert sie ihre frühen Erlebnisse in Russland, als Kind, wie

die Obrigkeit den Kleinen das Leben schwer machte und was für eine echte

Solidarität es gab. Zum Beispiel bei einer Zugfahrt, wie die Leute einem

Mann halfen, der heimlich ins Zugabteil sprang. Der Mann war einer

„ohne Dokumente“, und ohne Dokumente war ein Mensch rechtlos und

angewiesen auf den Schutz der anderen. Oder wie eine gestandene

Antifaschistin der Kriegszeit und der Zeit des Kalten Kriegs entdecken muss,

dass ihr Vater schon tot war, als ihre Mutter nach ihm suchte, und wie die

Behörden ihre Mutter hinhielten, vertrösteten und im Unklaren ließen.

Irina Liebmann hat bei ihrem Besuch im Land ihrer Geburt mehr gesehen und

erlebt, als wir erwarten würden, sie stellt uns vor Fragen wie die, was denn

beunruhigender zu erkennen gewesen wäre: Dass Russland gar nicht der Garant

des Friedens war, als der sich die Sowjetunion darstellte, oder, dass es

diesen Garanten sowieso gar nicht gibt?

Es sind Eindrücke von einer Russland-Reise abseits der üblichen Pfade, mit

Offenheit und Neugierde unternommen, erlebt voll Staunen und Irritation,

beschrieben mit ein wenig Wehmut und dem merkwürdig beruhigenden Gefühl,

einer anderen Gesellschaft anzugehören. Manches war ihr offenbar so

befremdlich, dass sie in Moskau das Restaurant eines gesichtslosen

Einkaufscenters aufsuchte, weil das irgendwie westliche Heimatgefühle in ihr

weckte.

Haben Sie sich da wohl gefühlt?

Irina Liebmanns Erzählung vom Besuch im Land der Geburt ist spannend und anrührend, und gleichzeitig auch eine Liebeserklärung an Russland, das Land, das wir im Westen vielleicht noch immer nicht verstehen.

ISBN 3-8270-1138-8

http://www.berlinverlag.de/bucher/bucherdetails.php?isbn=9783827011381